La escritura en la globalización

por Beatriz Paz Jiménez

cacto.org.pj@gmail.com

Digo que el mar también es un lenguaje. Todo cuerpo es un lenguaje. Que la escritura se aparta del lugar donde, cruelmente, intento decir los vocablos que se apagan. Pero hay un movimiento que habla en el silencio, un tropel de niños enterrando barcas. Sus ojos, demasiado hechizados para comprenderse, han venido a destruir mi única palabra. Esto que escuchas es mi cuerpo, mi animal recién nacido, mi lengua suspendida de una música terrible.

Daniela Camacho

La globalización es un proceso cuyos implicados directos son los Estados-nación con regímenes de organización democrática y principios de liberalismo económico, pero que toca a todos los tipos de organización gubernamental, ya que implica los flujos políticos, monetarios y culturales de la humanidad contemporánea. Los fenómenos globales se sostienen en la interdependencia de las economías locales por vía del sector empresarial cuya presencia es transnacional, unificando los mercados del flujo económico, trastocando los modos de producción y preservación cultural y transformando los escenarios sociopolíticos, a través de la generación de objetos de consumo materiales o puramente ideológicos.Al circuito cultural de la globalización, dentro del marco histórico del capitalismo donde las aspiraciones de estrategia política apuntan hacia la integración de las diferencias sociales, se le conoce como sociedad del conocimiento. Sus características principales son un escenario a la vez unificado y fragmentado –unificado por la estandarización de los contenidos y hábitos culturales, pero fragmentado por las modalidades que aquellos adoptan dentro de cada contexto–, la integración de las tecnologías para la transmisión de datos que modifican tanto el entorno cotidiano como las experiencias espacio temporales de los usuarios, y finalmente, la producción, distribución y manipulación informativas como elementos estructurales de las actividades culturales y económicas globales.

La escritura es un cohesionador social dado que, como sistema de símbolos estructurados lingüísticamente, transmite mensajes del habla humana y, en esa medida, crea una representación de lo que somos. La escritura ha sido vigía de la memoria colectiva desde las primeras tablillas de arcilla hasta la compleja estructuración actual de los sistemas comunicacionales. Es un instrumento codificador de nuestra facultad imaginativa en tanto seres simbólicos anhelantes de sentido. Si bien la escritura es una práctica que no supera los 3 000 años de registro fáctico, frente a los 25 000 del homo sapiens −el primer homínido en combinar el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación y la voluntad para el desarrollo de las primera comunidades transmisoras de cultura–, desde la imprenta de Gutenberg (1440) hasta el desarrollo de UNIVAC (1959), el primer computador, y ARPANET (1969), el precursor de Internet, se ha ido extendiendo como una práctica popular, primero entre las clases dominantes y posteriormente entre la burguesía, hasta pasar al menosprecio de los públicos meramente audiovisuales que sin embargo subsisten informáticamente gracias a ella, y ha sido el medio de origen para el resto de los soportes culturales que registran y comunican información. Esto más el avance tecnológico, las políticas de los gobiernos democráticos en cuanto al derecho a la educación, la reducción de costos en la producción a gran escala de receptores telemáticos y el descubrimiento de la rentabilidad económica en la industria del entretenimiento, lograron llevarnos en pocas décadas de una generalidad analfabeta hacia una de doble socialización, a la que deviene a su vez una doble alfabetización que ya no implica sólo saber leer y escribir o elaborar operaciones matemáticas básicas, por no mencionar otras habilidades cognitivas, sino también aprender a interactuar eficazmente con una interfaz.

En este contexto la escritura tiene un papel implícitamente privilegiado pero a un nivel más profundo, está limitada frente a la cultura del homo videns. La escritura se ha convertido en un signo tanto de cohesión como de diferenciación entre comunidades, un arte en resistencia y una herramienta poderosa para alcanzar o frenar la equidad social.

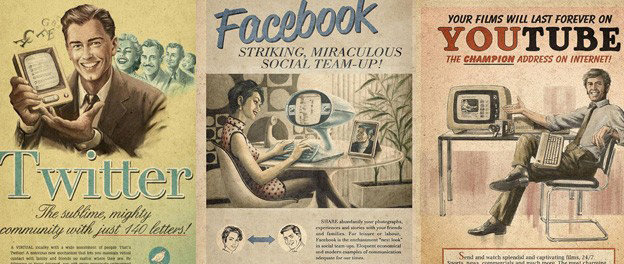

A partir de la expansión mediática de los sistemas satelitales, la culturalización por parte de la hegemonía ideológica comenzó a incidir más allá de las fronteras locales de su producción. Actualmente, la comunicación y el entretenimiento son los mercados fuertes de la industria cultural a escala planetaria. Las nuevas generaciones de las sociedades tecnológicas nacen en una realidad doméstica entre pantallas y telefonía celular. Tribus de consumo emergentes como los geeks o los hikikomoris nos muestran que la “vida digital” puede ser más atractiva para algunos que la vida más allá –o más acá− del universo informático. La movilidad tecnológica entre las sociedades y sus hábitos de cotidianidad redefinen la vinculación del hombre con sus semejantes, con su noción de sí mismo y con su apreciación cosmogónica, donde el entorno natural es el principal afectado. Durante siglos, los mitos y el conocimiento técnico se registraron por escrito, el pensamiento filosófico y el florecimiento de la literatura como relato de la sensibilidad dieron horas de sentido a generaciones de lectores que no encontraban en estos registros al autor, sino a un sí mismo siempre cambiante. Ahora cualquier mito central se ha subdividido en un imaginario multinivel, con infinitas categorías contextuales y capas de imagen, su posibilidad de aprehensión se ve definida por el acceso a la información y los códigos compartidos por una inimaginable densidad de usuarios, los índices de lectura poblacionales son más bajos en los países menos industrializados, la popularidad de los espacios específicamente dedicados a la literatura, la diatriba filosófica o la experimentación científica en los medios digitales es contundentemente menor ante la de las redes sociales como Facebook o Youtube y los videojuegos en línea.

La revolución cultural ha implicado que la tecnología sea parte de nuestros procesos de vida cotidianos y que surja una dimensión donde nuestros referentes identitarios como la herencia cultural, el idioma y la sociabilidad se desdibujen paulatinamente, rezagando algunos de sus componentes e incorporando los de otras culturas. Y así como podemos apreciar la expansión de mercados en el ámbito de la industrialización maquilar y energética, tal como en el caso chino, también podemos evidenciar la primacía de los significantes anglosajones sobre la producción cultural. Al respecto, una manifestación por resaltar es la estandarización de los usos idiomáticos en función de los anglicismos y la jerga informática, anglosajona principalmente. El inglés se ha convertido en la primera lengua de comunicación internacional, evidente desde los instructivos de los aparatos eléctricos hasta las especializaciones temáticas −negocios y finanzas, ciencia, técnica, entretenimiento− presentes en la esfera pública del ciberespacio, donde se habilita el diálogo entre ciudadanos conectados. El ciberespacio mundializa la simultaneidad, donde la región cero o el tiempo sin regiones impera, porque cualquier lugar es alcanzable simultáneamente. La disponibilidad de contenidos las 24 horas para los usuarios conectados implica tanto un universo infinito para trazar su ruta cultural, como una delimitación de usuario cada vez más individualizada, dada en función de sus competencias e intereses. La exposición continua a múltiples contenidos, el dominio del multimedia sobre los formatos de la signicidad puramente escrita, el acotamiento de las lenguas locales ante la brecha idiomática, van delegando la práctica de la escritura a las comunidades que apuestan por la recuperación y posicionamiento de los periódicos en línea, weblogs, wikis o al uso informal en foros y chatting rooms.La lengua, como generadora de identidad entre los grupos humanos, se ve sobreexpuesta a la babel cibernética donde surgen nuevos campos y elementos para la configuración identitaria de los sujetos. Una muestra de ello se ve en cómo la escritura cotidiana pasó de la cultura postal a la de los mensajes electrónicos, cargados de espontaneidad, simbologías emergentes −que buscan representar la expresividad del rostro humano−, abreviaciones arbitrarias y un menor cuidado de la sintaxis, más cercanos a la experiencia breve e informal del lenguaje oral. Así, las comunidades practicantes de chatting, texting, posting no sólo llevan sus procesos de enunciación escrita a un lenguaje deslavado, sino que los usuarios incorporan ese margen erróneo a su práctica de habla en el contexto desconectado, limitando así las habilidades expresivas fuera de los sistemas de comunicación telemáticos.

Escribir es simultáneamente un acto de lectura e interpretación. La lectura enriquece con vocabulario y técnicas la perspectiva del que escribe. La interpretación unifica los campos del conocimiento y genera un sentido. Los hábitos del zapping, desarrollados por las generaciones de televidentes ante una carta programática incesante, revelan usuarios expuestos a una cada vez mayor cantidad de información y a una menor voluntad elucidatoria. Los nuevos modos de lectura apuntan hacia el frenesí de los significados. Por ejemplo, el público del siglo XIX consideró mejor la novela por entregas que el mismo texto en forma de libro, el del siglo XXI prefiere el texto de la novela adaptado cinematográficamente en formatos descargables desde Youtube, Cuevana o Netflix al libro. Hay una primacía de la laxitud cultural de las formas sobre la profundidad de los significados. Asimismo, las dificultades adquisitivas de textos especializados o de vanguardia se acrecientan. La lectura se encarece y se privatiza, aumenta la escasez de bibliotecas públicas. Las librerías se van a pique ante la disposición de los gobernantes tecnológicos por reemplazar al libro y la permisión de las comunidades para dejarse informar y entretener únicamente por el mundo del montaje audiovisual, sin comprender que la lectoescritura es una herramienta para profundizar en el simbolismo del medio audiovisual y, por ende, obtener de él mayor disfrute. Los promotores de la lectura son minorías en resistencia y, al menos en México, la agenda de políticas públicas en torno a la educación y el entretenimiento demuestra un bajo compromiso con la formación de lectores, escritores, editores y demás agentes editoriales fuera de los círculos académicos y las comunidades epistémicas. A menor fruición colectiva, mayor control social.Sin embargo, la escritura en el contexto globalizado tiene una importancia fundamental. En el campo del entretenimiento, es la piedra de toque para la capitalización de recursos y el incremento de las ganancias. Si aceptamos el paradigma de la sociedad informativa, entonces estamos aceptando lo evidente: el sistema informativo se basa en la escritura. El texto escrito es 1)el medio primordial de comunicación entre el ordenador y el usuario, comenzando por la funcionalidad de la interface; 2)un tipo de soporte informático, entre otros y 3)un metalenguaje de los medios informáticos, un código en el que se representan todos los otros medios. La sociedad de la información utiliza al texto como metalenguaje y las interfaces culturales heredan los principios sintácticos de la organización textual que ha desarrollado la civilización humana. La programación Java es un lenguaje especializado que da las coordenadas de los objetos en tres dimensiones, los valores de píxel de las imágenes digitales o el formateo de una página en HTML, y es gestionada tanto por los programadores de Silicon Valley, los grupos activistas pro cultura libre como Anonymous o miembros autodidactas de las comunidades de bloggeros.

La escritura es también la principal vía de contacto para las redes sociales y sólo en el caso de conexiones entre usuarios hablantes de distintas lenguas, la imagen es prioritaria en cuanto a la comunicación de los intereses, competencias y experiencias de cada cual. Casos como el de Twitter nos revelan que hay espacios mediáticos donde la escritura es el personaje principal pues representa la apropiación civil sobre un medio privado para generar líderes de opinión que no surgen de la aprobación canónica, sino de los seguidores que van adquiriendo dinámicamente por su cuenta. Y he aquí el dilema sobre si la información en línea puede crear o representar una cultura, y si para convertirse en una comunidad debe haber comunicación presencial entre las partes. Internet es nulo por sí mismo, pero al servicio de los usuarios es una poderosa herramienta. La desestabilización de gobiernos corruptos como el de Hosni Mubarak o el de Ali Abdullah Saleh, demuestran que la escritura en los medios digitales puede ser la base para la organización y movilización de un pueblo. La prohibición de medios digitales en países con regímenes autoritarios(1) sólo confirma la importancia política de la palabra escrita en los procesos de comunicación y ciudadanía. Un mejor escenario incluiría la adaptación de una cultura fanzinera, de radios comunitarias y la recuperación de los espacios públicos para el diálogo social.La producción escrita ahora es móvil, reticular e interactiva. La escritura en los medios digitales apela a una hiperestructura donde se genera un lenguaje multimedial –audio, imagen, video− que modifica las relaciones tradicionales entre autor, texto, formatos, lector, así como el estímulo de las competencias entre quienes desean interactuar. La morfosintaxis es representativa del lenguaje escrito en los medios globales. La lectura que hacen las nuevas generaciones está más basada en la distribución espacial de las pantallas, yendo del centro de la imagen a las orillas, que en el recorrido habitual de izquierda-derecha, arriba-abajo. Pese a ello, la escritura es la principal práctica subyacente a la producción cultural. Salvo en casos extremos de ruptura experimental, los objetos audiovisuales se estructuran sobre un guión escrito, los sistemas de compra-venta se comunican con los usuarios de manera escrita, los portales de intercambio informático y económico son impensables sin la escritura.

Por todo ello, uno de los temas más urgentes para las agendas de regulación de medios tiene que ver, forzosamente, con la brecha digital. Nuestra incidencia en la ecología de los objetos culturales, sus referentes y la manera en cómo son interpretados, se relaciona con la apropiación de su sentido a nivel colectivo y del entramado de la gestión social en el que se inscriben. Las posibilidades de acceso a los bienes ideológicos, al posicionamiento de cualquier sujeto como agente activo de su cultura y a la ciudadanización o participación del capital cultural generado por una sociedad sobrepasan el encuadre político de los gobiernos locales y tocan el meollo de la globalización en cuanto a la distribución justa del capital, en este caso tecnológico e informático, ya que remiten a la necesidad de extender a los ciudadanos el equipamiento técnico para acceder a la información, pero también, fundamentalmente, el garantizar el sustrato cultural por vía de la educación y las condiciones de vida óptima mínimas –alimentación, vivienda, salud− para manifestarse culturalmente. La interpretación es el símbolo ritual de nuestro hacer humano pero es mucho más agobiante y falaz cuando los ciudadanos, antes de siquiera saber leer o escribir, deben luchar por subsistir en condiciones de represión social, pobreza extrema, enfermedad o conflictos armados. En la transdisciplinariedad del escenario mediático vigente, la actitud más lúdica no trataría de imponer o descartar un medio u otro, sino de generar mejores competencias para un pensamiento crítico, y las habilidades técnicas para facilitar el acceso a la información. Los hábitats tecnológicos pueden ser tan fecundos o banales culturalmente como los usuarios que los construyan, pero la escritura es el lazo que los conecta, el registro que los sustenta y el espacio para futuras concepciones mediáticas.

30.05.2012_____________________________________________________________________________________